【Python】Python入門 print()関数について #11

10回を超えました。

毎日書くと言ったが疲れてたり、眠かったり、家のことだったりで書けてないのが現状。

10回も超えたし、もう少し。少しだけ内容をしっかり書いていきたい。休日限定だけかもしれないが。

今日は print関数 についてもう少し詳しくやっていきたいと思う。

【目次】

【おさらい】

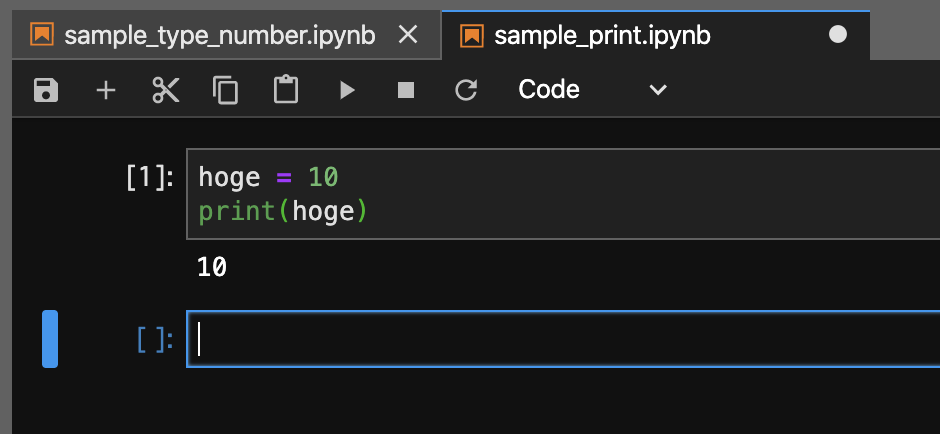

今までは普通に数字を出していただけだった。

こんな感じで。

文字を単発で出力するだけだった。

他にもいろいろな出力の仕方があるみたい。

なので今回は実際に試してみようと思う

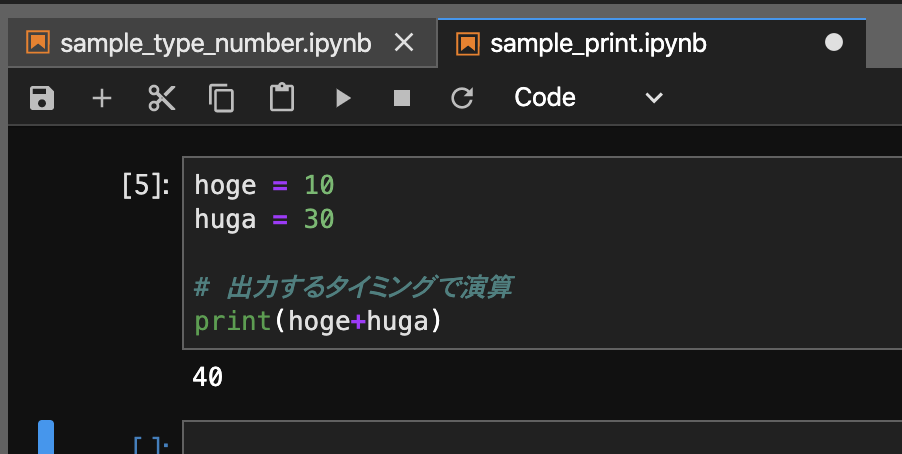

【出力するタイミングで演算を行う】

これはすごく使われていると思う。

実際にはこんな感じ

まぁよく見ますね。次。

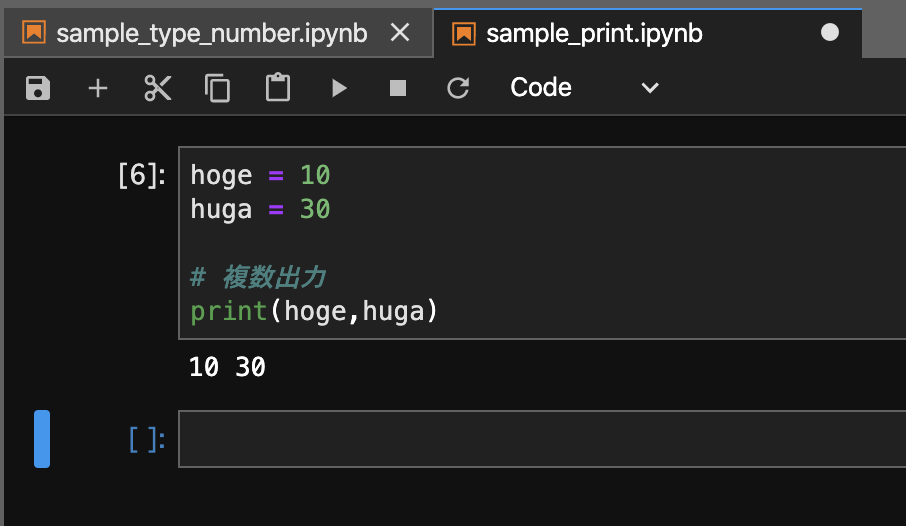

【複数の値を出力する】

自分はこれあまり使わない

いつもprintを2~3つ書いてる気がする。

こんな感じで。

変数を , で区切って複数書いている。

出力結果として

数値 数値 と半角スペース区切りで出力している。

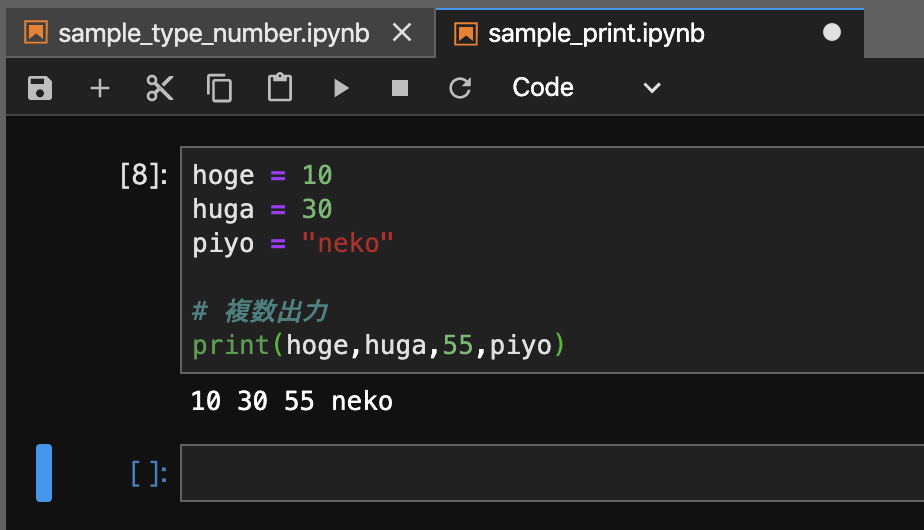

もちろん 3つあったり。文字列があっても実行できた。

ええやん。次。

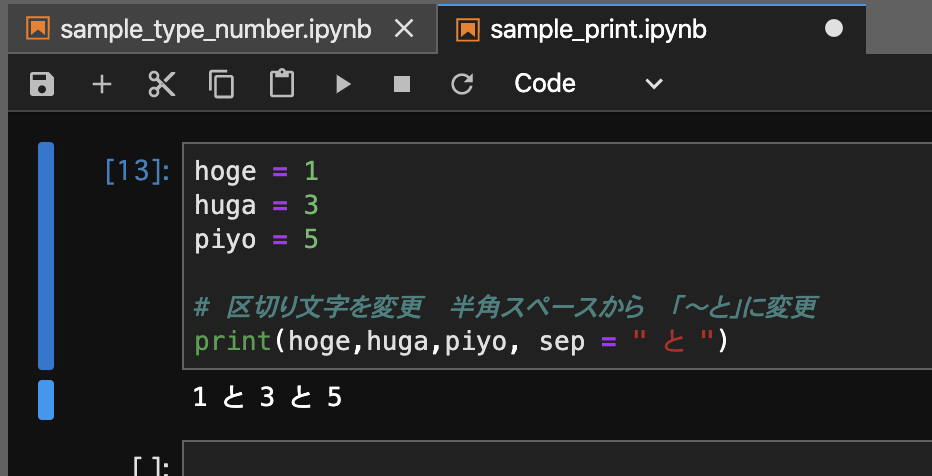

【出力の区切りを決める sep】

上例だと半角スペースで区切ってたけど

別に半角スペースじゃなくすることもできるらしい。

ただ半角スペースがデフォルトってことだけ。

とこんな感じ。

これは知らなかった。

小技感パネェ。。。

sepってのは Separatorって意味

書式はこう

sep="(区切り文字)"

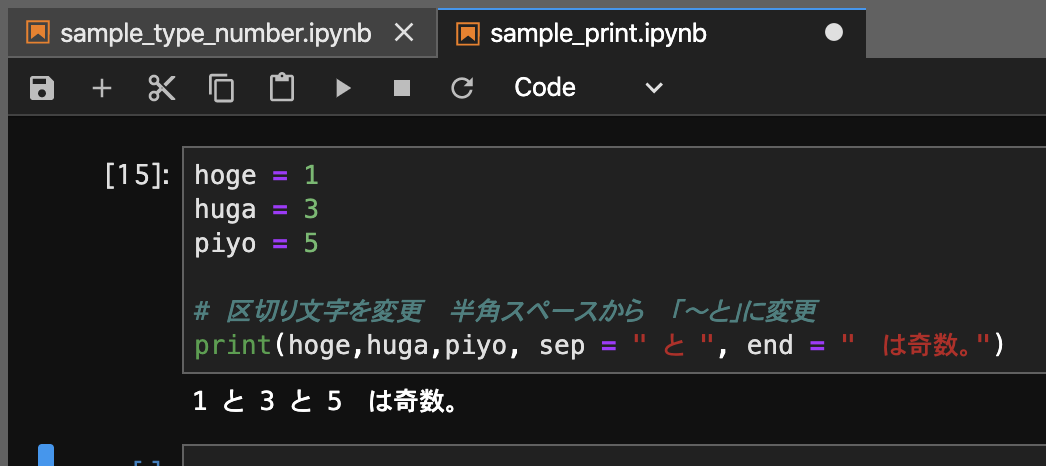

【出力の行末を決める end】

なんと行末も決めれる。

すごいテキストの例題のようなサンプルですこと。

これも知らなかった。

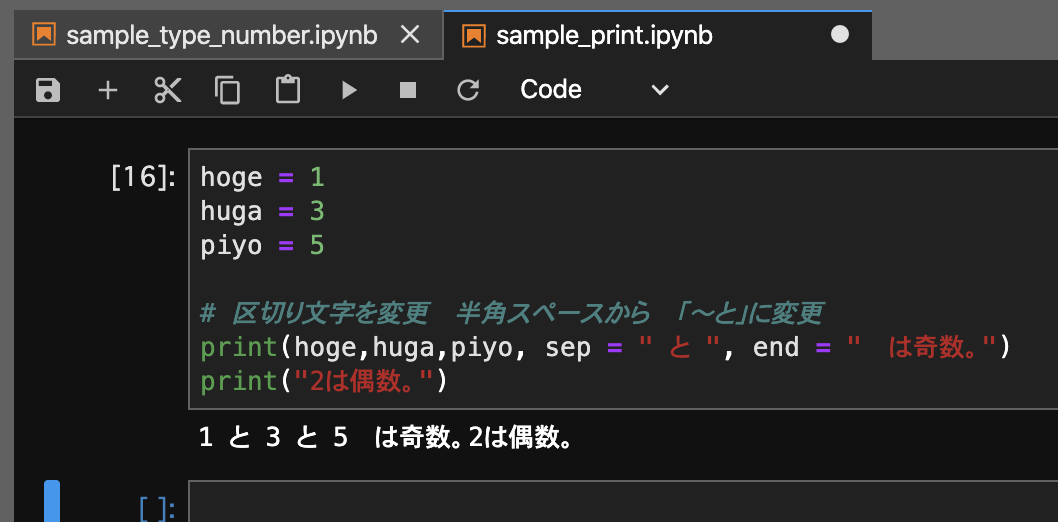

ちなみにデフォルトでは \n (改行)が入ってる見たい。

なので追加でprint出力すると。。。

はい。改行がなくなったのでくっつきます。

もちろん改行を追加することも可能。

書式はこう

end="(行末文字)"

【まとめ】

- print出力する前に演算することができる。

- print関数は複数の値を出力できる。

- 区切り文字、行末は指定することができる。

以上。

多分基本的なことなんだろうけど改めて勉強になったなーと思った。

というか基本ができてないから勉強になったんだろうなーと。

はあー。頑張ろー。